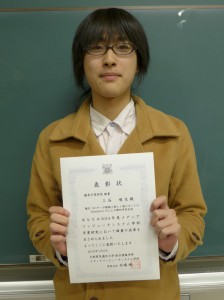

2015年2月7日,8日に四條畷キャンパスにて開催された,なわてん(大阪電気通信大学 総合情報学部 卒業制作・研究展)にて,以下の学生が表彰されました.おめでとうございます!

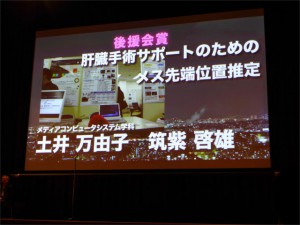

後援会賞

土井万由子さん(4回生),筑紫啓雄君(院修士2年生)

『肝臓手術サポートのためのメス先端位置推定』

準グランプリ

足立尚寛君(3回生)

『globARhythm!: AR 技術を用いた民族楽器の演奏体験システム』

2015年2月7日,8日に四條畷キャンパスにて開催された,なわてん(大阪電気通信大学 総合情報学部 卒業制作・研究展)にて,以下の学生が表彰されました.おめでとうございます!

後援会賞

土井万由子さん(4回生),筑紫啓雄君(院修士2年生)

『肝臓手術サポートのためのメス先端位置推定』

準グランプリ

足立尚寛君(3回生)

『globARhythm!: AR 技術を用いた民族楽器の演奏体験システム』

2015年2月7日に,四條畷キャンパスにて入学前ガイダンスを開催しました.

ガイダンスでは2015年4月から入学予定のみなさんにご参加いただいて,学科の紹介や模擬授業,演習室見学などのさまざまなイベントを実施して,一足早く大学生活の雰囲気を感じてもらいました.

2015年2月7日,8日に四條畷キャンパスにおいて開催される「なわてん」(大阪電気通信大学 総合情報学部 卒業研究展)に本学科の4年生と3年生が出展します.出展のタイトルは以下の通りです.是非お越しください.

参考: 昨年の「なわてんの様子」

2014年12月24,25日に2014年度の卒業研究発表会を行いました。本学科では、3年生の4月から卒業研究を始め、3年生のうちに論文を提出し、1人ずつ発表を行います。今年度は、75人の学生が発表を行いました。

12月24日の午前中には、各研究室から選抜された候補による優秀賞セッションが行われました。10人の教員で審査を行った結果、以下の10名を優秀賞として決定しました。

| 最優秀卒業研究賞 | 土田 和人 君(兼宗研) | AR技術を利用したコンピュータサイエンスアンプラグド教材の提案 |

| 優秀卒業研究 金賞 | 矢野 大貴 君(小枝研) | シリアルサーボを用いた首振り型Laser Range Finderの構築と性能評価 |

| 優秀卒業研究 銀賞 | 三谷 峻生 君(升谷研) | RCサーボ駆動小型ヒト型ロボットのRaspberry Piによる動的歩容生成 |

| 優秀卒業研究 銅賞 | 井田 康弘 君(登尾研) | 肝臓手術ナビゲータにおける3Dモデルの改良とその精度評価 |

| 上平 竜也 君(南角研) | レゴマインドストームEV3を用いたステアリング用PID制御ライントレース | |

| 木田 陸斗 君(大西研) | ダイヤル型ウィジェットを用いたジェスチャ入力による3Dソフトウェアキーボードの設計 | |

| 小澤 佳弘 君(北嶋研) | 雨による自動車事故回避のための降雨判定法の検討 | |

| 三宅 洋介 君(鴻巣研) | Reed-Solomon符号の最小距離で保証された誤り訂正能力を超えるバースト誤りに対する訂正能力に関する研究 | |

| 宮野 貴行 君(久松研) | Ruby on Rails を用いた卒業研究管理 Web アプリケーションの開発 | |

| 吉田 将悟 君(渡邊研) | AntSystemによる最大独立点集合問題の解法 |

11月2日(日)に本学駅前キャンパスで開催された「

11月2日に本学寝屋川キャンパスで開催されたテクノフェア(一般向けの科学イベント)に本学科 兼宗研究室の学生が参加し、本学メディアコミュニティセンター(MC2)の職員やと情報オリンピック日本委員会の先生方とともに情報教育に関する研究成果を紹介しました。当日は保護者を含めて400名以上が来場し、コンピュータの原理を楽しみながら学んでくれました。

卒業研究の内容を中心に、展示を行いました。

空中で手を突き出すと、場所に応じて動物の鳴き声が流れるシステムです。Kinect赤外線センサーを利用しています。お兄ちゃんの演奏を妹さんが見学しています。

机の上に紙のカードを置くと画面に仮想の天びんと重りが表示されるシステムです。カードに描かれたパターンをカメラで撮影した画像から認識して画像中に物体を追加して表示するAR技術を利用しています。手で持ったときに重さがわからないので、天びんで重さを比べながら並び替えをするゲームに挑戦している様子です。

指の動きでプログラムを入力するシステムです。LeapMotionという赤外線センサーを利用して、空中で動かした指の位置や動き(ジェスチャー)をプログラムの命令に変換しています。楽しそうですね。お母さんといっしょに使っている姿もありました。

用意されたQRコードを読ませることで、自分の携帯電話やスマートフォンがゲームのコントローラーになるシステムです。携帯電話から入力された操作の情報をインターネットのサーバーに送り、パソコンのゲームプログラムからサーバーの情報を読み込んで実行しています。対戦型のピンポンゲームとして2人組で遊んでもらいました。

学生が作ったゲーム作品です。学内で行われた選考会で選ばれて、9月に幕張メッセで行われた東京ゲームショウで展示された「潜水艦ゲーム」など2つの作品を展示して使ってもらいました。

「チームアヒル」は株式会社AHIRUとの産学連携で開発された教育用アプリケーションです。ゲームを通して小学校の算数や国語、英語などを学ぶことができます。「iPhone」「iPad」「Android」などのスマートフォンやタブレットのストアから無料でダウンロードして遊んでみてください。

コンピュータの原理を子どもにもわかりやすく伝えるCSアンプラグド教育法やコンピュータの原理をクイズ形式で学ぶことができるビーバーコンテストの展示も行いました。これはデータが正しく送られたり読み取れたことを調べるチェックディジットやパリティビットの原理を手品の形で実演している様子です。

これはシートの上で隣の人と数を比べながら歩いて行くと、ゴールに着いたときにいつの間にか数が並べられた形になっている不思議な体験の様子です。

ロボットも飛び入り参加して盛り上がっていました。

2014年9月13日(土)に大阪電気通信大学 寝屋川キャンパス J号館1階において、メディアコンピュータシステム学科の初めての同窓会を開催しました。2013年に退職された福山先生をゲストにお迎えし、2005年~2010年入学(1~6期)の同窓生74名と現職の全教員9名が集い、楽しい時間を過ごしました。

学科主任の北嶋先生

学科主任の北嶋先生

ゲストの福山先生

ゲストの福山先生

乾杯!

乾杯!

何をしているのでしょう?

何をしているのでしょう?

パーティーの席でこういうことをやり出すのはT学科らしい?

パーティーの席でこういうことをやり出すのはT学科らしい?

研究室ごとに近況報告を行ったのですが、南角研の卒研生は一番人数が多かったです。

研究室ごとに近況報告を行ったのですが、南角研の卒研生は一番人数が多かったです。

同窓生の皆さんへ、当日のもっとたくさんの写真は同窓会のML(メーリングリスト)で提供しています。是非MLに登録してください。

7月19日~25日にブラジルのジョアンペソアにおいて開催されたRoboCup 2014 João Pessoa(世界大会)に,本学科 升谷研究室のODENSチームが参加しました.今回は,3D Simulation Leagueに出場し,結果は,10ヶ国から参加した12チーム中で第1ラウンド止まりでした.

7月19日~25日にブラジルのジョアンペソアにおいて開催されたRoboCup 2014 João Pessoa(世界大会)に,本学科 升谷研究室のODENSチームが参加しました.今回は,3D Simulation Leagueに出場し,結果は,10ヶ国から参加した12チーム中で第1ラウンド止まりでした.

3D Simulation Leagueは,コンピュータの中の仮想空間においてヒト型ロボットがサッカーを行う競技です.その空間では,力学や幾何学のモデルに基づいて実際の世界を再現しており,転倒や衝突も起こります.そこでロボットを自律的に歩かせサッカーさせるために,全ての関節の動きを指示するプログラムを作らないといけません.プログラムは,ロボット1台ごとに独立していますので,このリーグの試合は,各チーム11個のプログラム同士の対決になります.昨年までは,11台のロボットの仕様(寸法や最大関節速度)が全く同じでしたが,今年から5種類用意された仕様から最低3種類を使わねばならず,プログラムの開発が一段と難しくなりました.

7月18日に関西空港を出発し,ドイツのフランクフルト経由でブラジルに入り,さらに国内線を乗り継ぎ,2日間かけて開催地のジョアンペソアに辿り着きました.ジョアンペソアは,日本のガイドブックには載っていない町ですが,砂浜が広がるリゾート地です.南米大陸の最東端が一番の名所かもしれません.南半球ですが,赤道に近く,半袖で過ごせる気候でした.

会場は,町から離れた荒野の中にあり,毎日,砂浜を横目にホテルとの間をバスで往復していました.

今回の3D Simulation Leagueには,以下の10ヶ国12チームが出場しました.

組み合わせを決めるSeeding Roundでは,ODENSは,Group Bに入れられ,6チームで総当たり戦を行いました.戦績は以下の通りです.

結果は,2勝3敗で4位になりました.

続くRound 1では,ODENSはGroup Cに入れられ,再び6チーム(うち1チームが棄権)で総当たり戦を行いました.戦績は以下の通りです.

結果は,0勝4敗で5位になり,残念ながら,次のラウンドへ進出することができませんでした.

なお,今回の優勝したのは,UT Austin Villa(アメリカ)でした.また,日本から他に参加した福井工業大学のFUT-KはRound 2に進みましたが,それより先には進めませんでした.

一方,競技とは別に行われたTechnical Challenge(技術課題)のうち,ODENSはRun Challenge(徒競走)に参加し,参加した9チームの中で5位になりました.

7月25日には,同じ会場においてRoboCup Symposium 2014が行われ,ODENSのメンバも参加しました.シングルセッションで口頭発表とポスター発表が行われ,いくつか有用な情報を得ることができました.

7月25日には,同じ会場においてRoboCup Symposium 2014が行われ,ODENSのメンバも参加しました.シングルセッションで口頭発表とポスター発表が行われ,いくつか有用な情報を得ることができました.

残念ながら,今回は成績が振るいませんでした.世界の他のチームの進歩が速く,それに追いつけていないというのが実情です.しかし,ODENSに何が足りないか,他のチームに追いつき乗り越えるために何をすべきかがわかってきました.

残念ながら,今回は成績が振るいませんでした.世界の他のチームの進歩が速く,それに追いつけていないというのが実情です.しかし,ODENSに何が足りないか,他のチームに追いつき乗り越えるために何をすべきかがわかってきました.

なお,今回の遠征の写真や詳しい状況は,Facebookの升谷研究室のページで公開しています.興味のある方は,そちらもご覧ください.

来年の世界大会は中国安徽省の省都 合肥(Hefei)市で開催される予定です.

本学科 升谷研究室では、世界的なロボットサッカー競技「RoboCup」を題材として、自律分散型ロボットシステムなどの研究に取り組んでいます。その一環として、来る2014年7月19~25日にブラジルのジョアンペソアで開催される2014年の世界大会「RoboCup 2014 João Pessoa」に遠征します。

本学科 升谷研究室では、世界的なロボットサッカー競技「RoboCup」を題材として、自律分散型ロボットシステムなどの研究に取り組んでいます。その一環として、来る2014年7月19~25日にブラジルのジョアンペソアで開催される2014年の世界大会「RoboCup 2014 João Pessoa」に遠征します。

升谷研究室では、「ODENS」(オデンズ)というチーム名で2009年から毎年世界大会に出場しています。ロボカップには色々なリーグ(種目)がありますが、今回出場するのは、「3Dシミュレーションリーグ」です。このリーグには、2012年から出場しており、今回は3回目です。他の出場チームは,大会のウェブサイトの該当ページで知ることができます。

今回の遠征に参加しているのは、教員1名、学部生2名の計3名です。7月19日に現地入りし、20日から準備を始め、21日から試合が行われます。なお、現地からの速報はFacebookの升谷研究室のページでお伝えする予定です。

2014年5月16日(金)、17日(土)に神戸市立神戸セミナーハウスで新入生学外研修を行いました。

初日は大学に集合して教室で壮行会。橘学長が駆けつけてくれました。

午後はしあわせの村と、パナソニック神戸工場を見学しました。工場ではノートPCが組み立てられていく過程を見学したり、性能試験の様子を見せていただきました。

神戸セミナーハウスに到着。

夕食後は懇親会を開催し、自己紹介も兼ねたグループによるゲームを行いました。

2日目はコンピュータサイエンスアンプラグド学習法によるコンピュータ科学の学習を体験しました。

この2日間の合宿を通して、新入生たちはさらに多くの同級生や先生方との親交を深めることができたと思います。